作为上海市民文化节的重要内容第21届“江南之春”美术著作展本年在普陀区美术馆开幕。“江南之春”是上海画坛一个具有40年前史的“老字号”美术双年展。据项目负责人陈迪介绍,展览最早定位为民间风俗美术著作,后来参加国画、西画,本年为了与市民艺术大展等展览区别定位,回归民间风俗美术范畴。

本次搜集著作以版画、农人画、漆画著作为主,包括年画、渔民画、竹刻、刺绣、剪纸、月份牌等具有地域特征的艺术类别,还有被列为非物质文化遗产传承的手工艺著作。展览共收到沪、苏、浙、皖四地著作近3000余幅,经过初评、复评、终评三轮评选,终究150幅著作当选,展示了长三角群文美术创造的全体相貌。

已然展览定位回归民间风俗美术,展览的大部分著作都来自于民间艺人。“恰逢我国建立100周年,咱们也重回‘江南之春’的初心。”搜集活动评委、江苏省文化馆美术部副主任张祎以为,本次针对民间风俗美术著作的展览大部分都是民间艺人参加,著作内容广泛,触及大众日子中的每个方面,契合大众审美情味,实用性强、易懂。

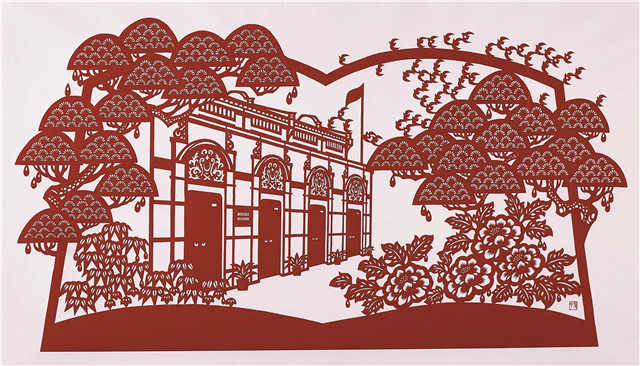

记者在现场看到,作者孙平的组画《灿烂新天地》用剪纸方式勾勒了梧桐映衬下的一大会址、楼房屹立的陆家嘴金融城、穿越山河的绿色高铁、俊美的江南水乡小镇。王谟华《巨大的会议》用丝网版画的方式,用六个场景串起了党所走过的光芒年月。蔡鸿君的水印版画《一起的生长回忆》经过一张张老照片,把日子中的夸姣回忆碎片拼接在一起。史怡婷的漆艺著作《新时代》中,一位时髦女郎凝视着传统石库门制造的现代橱窗,用古今“对话”方式演绎传统修建的现代内在。

本次展览搜集初次拓宽到长三角,沪、苏、浙、皖四地的民间风俗优异美术著作齐聚一堂。青阳农人画归于安徽省级非物质文化遗产项目,以身边人身边事为体裁,一起学习了砖雕、石雕、木雕、剪纸、墙饰画等民间艺术,色彩靓丽。国家级非物质文化遗产桃花坞木版年画被称为姑苏版年画,此次展出的便是其代表性传承人乔兰蓉(乔麦)的三幅著作。她的年画《镌江南绣江南品江南》以细腻的笔法勾画出江南的俊美风光、风土人情,画出大众夸姣的祝福。由于靠海,浙江展示渔民日子的著作比较多,在农人画中又辟出了一个类别——渔民画。上海的金山农人画似乎一块兴趣“花布”,在坚持原有的特征基础上,已和许多新的手法相交融。

陈迪介绍,“江南之春”美术著作展往后还将继续重视各种民间风俗的美术著作,使其参加度更高、覆盖面更广、内容更丰厚、品种更具多样性,为长三角群文美术协同开展建立更为长效的渠道,更全面地出现江南民间风情、风俗文化。